단색화의 거장 윤형근(Yoon Hyong-keun 尹亨根, 1928~2007)의 회고전이 8월 4일부터 12월 16일까지 국립현대미술관 서울관에서 열렸다. 이번 전시에는 “한국의 전통 미학을 현대적 회화 언어로 풀어냈다”고 평가받는 작품 다수를 비롯해 작가의 개인사를 살펴볼 수 있는 방대한 자료까지 공개됐다.

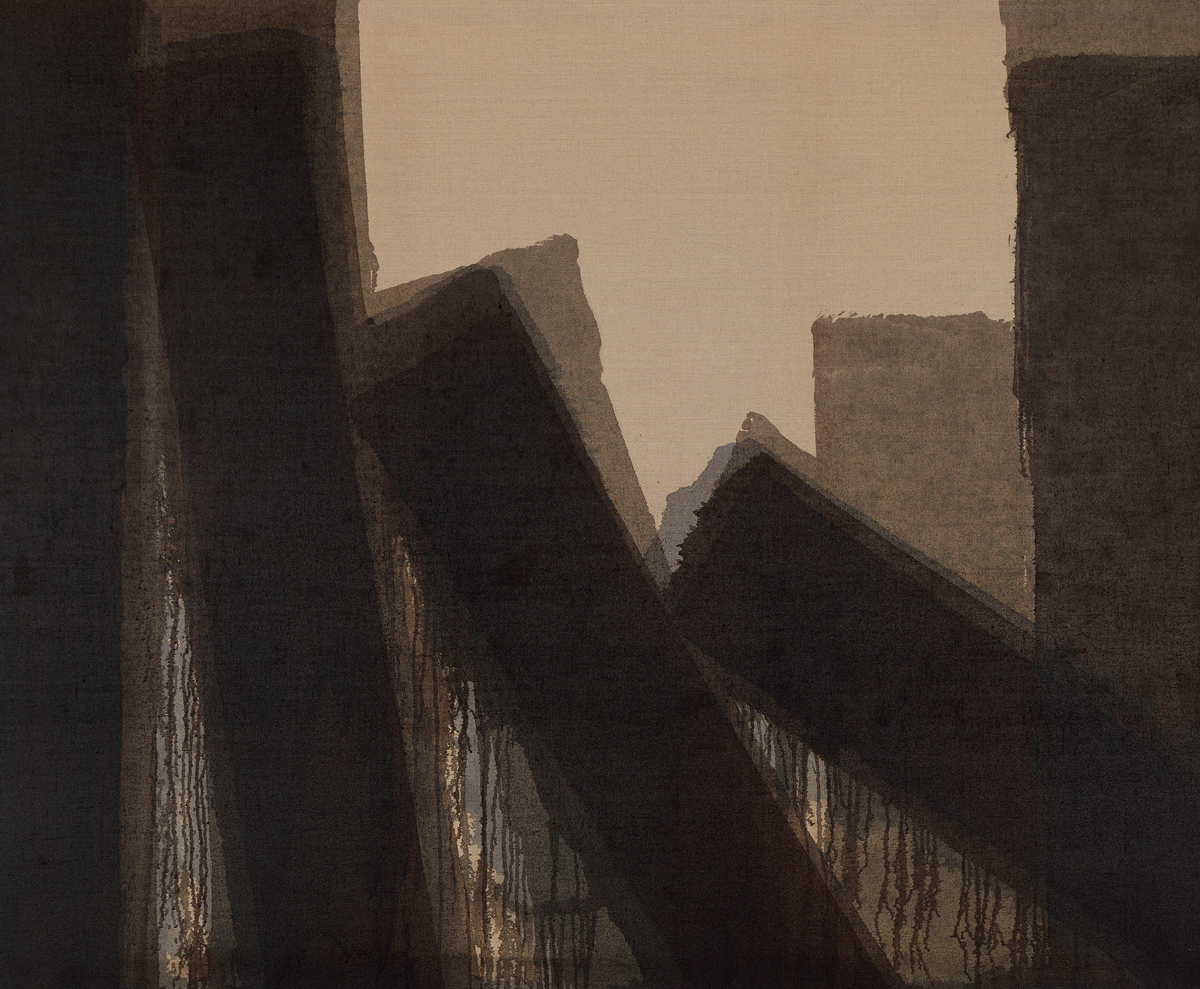

<다색>, 1980, 마포에 유채, 181.6 × 228.3 ㎝.

윤형근이 1980년 5.18 광주민주화운동 소식을 듣고 그린 그림이다. “독재 권력에 항거하는 민중들이 서로에게 기댄 채 피 흘리며 쓰러져 가는 모습”을 형상화했다. 이번 전시를 통해 일반에 최초로 공개된 작품이다. ⓒ 국립현대미술관

어릴 때 부모님 손을 잡고 미술관에 가면 한두 가지 무채색만으로 된 아리송한 추상화가 가장 재미없었다. 혹여 제목을 보면 이해가 될까 싶었지만, <무제> 아니면 <작품 No. ○○○>이어서 실망하다 못해 화가 났던 기억이 난다. 나중에 알고 보니 그 그림들은 한국 모던아트의 주류 사조이며, 최근 몇 년간 국제적으로 인정받고 있는 ‘단색화’였다.

그 그림들 가운데 유일하게 마음에 들었던 작품이 윤형근의 연작 중 하나였다. 그것은 마치 황혼의 시간 서쪽을 향해 또는 여명의 시간 동쪽을 향해, 어스름한 빛을 받으며 우뚝 솟아 있는 절벽들의 검은 실루엣 같았다. 수묵 산수화 같기도 하고 서양 추상화 같기도 해서 묘했다.

그 먹빛의 절벽들은 많은 이야기들을 품고 있을 것만 같았다. 최후의 또는 최초의 빛으로 가득 찬 그 여백은 절벽 너머로 탁 트여, 무한과 영원으로 펼쳐질 것 같았다. 보고 있으면 경외감과 함께 마음이 커지는 느낌이 들었다. 지금 생각해 보니 그 느낌은 “무한성은 인간의 마음을 기분 좋은 두려움으로 채우곤 하는데, 이것이 숭고의 가장 진실한 체험이다”라고 말한 영국의 철학자 에드먼드 버크의 말처럼 바로 ‘숭고’의 감정이 아니었나 싶다.

심오하고 크고 아득한 먹색

국립현대미술관의 윤형근 회고전을 보며 문득 어릴 때 그 느낌이 되살아났다. 이 전시를 기획한 김인혜(Kim In-hye 金仁惠) 학예연구사와 이야기하며 몇 가지 새로운 사실도 알게 되었다. 예를 들어 황혼이나 여명 같은 배경색은 젯소를 칠하지 않은 캔버스 본연의 색깔로, 작가는 그것 자체로 완벽한 색깔이라 생각했다.

그리고 1973년 무렵부터 윤형근이 엄버와 블루를 섞어 만든 먹색만으로 작업한 것은 그가 엄버는 땅의 색, 블루는 하늘의 색이라는 생각으로 천지를 표현하고자 했기 때문이었으며, 마치 수묵화 같은 번짐 효과가 나는 이유는 엄버-블루 안료에 테레핀유와 린시드유를 많이 섞어 희석시켰기 때문이라는 것도 새롭게 알게 되었다.

윤형근은 1977년 1월 어느 날의 일기에 이런 글을 남겼다.

“내 그림 명제를 천지문(天地門)이라고 해 본다. 블루는 하늘이요, 엄버는 땅의 빛깔이다. 그래서 천지라 했고, (내 그림의) 구성은 문(門)이다.”

천지가 문으로 열리니, 천지개벽의 순간일까? 하늘과 땅이 서로 갈라져 열리는 것이 아니라 하늘과 땅이 섞인 채로 둘로 갈라지고, 그 사이로 빛이 들어오니 참 오묘하다(난 언제나 바탕이 그냥 여백이 아니라 빛이라는 생각이 든다). 미술사학자 김현숙(金炫淑)은 하늘의 색 블루와 땅의 색 엄버를 섞어 만든 윤형근의 먹색이 옛 동아시아 철학에서 우주를 표현하는 단어인 ‘현(玄)’의 구현이라고 했다. 현은 심오하고 크고 아득하다는 뜻이며, 붉은색을 품은 검은색을 가리키기도 한다.

장인이자 스승이었던 김환기 화백이 작고한 1974년, 윤형근이 자신의 신촌 아뜰리에에서 찍은 사진이다. 벽에 자신의 새로운 작품 <청다색>과 김환기의 대표작 <어디서 무엇이 되어 다시 만나랴>가 나란히 걸려 있다.

스승을 넘어서

윤형근이 엄버-블루만을 쓰게 된 데에는 다른 이유들도 있다. 그는 김환기라는 거장의 제자이자 사위로서 평생 김환기를 존경했다. 그러나 그는 김환기의 영향에서 벗어나 독자적인 미술 세계를 구축하기 위해 노력했다. 한국의 제1세대 추상 화가인 김환기는 서구 추상화뿐만 아니라 한국 문인화와 전통 공예품에서 영감을 받아 산, 구름, 달, 달항아리, 매화 등 동아시아적 모티프를 반구상 및 반추상으로 나타냈다. 그러다가 1963년 뉴욕에 정착한 뒤 완전추상으로 전환해서, 거대한 화폭을 무수한 점들로 채워 별이 총총한 무한한 은하 같은 느낌을 주는 전면점화를 꽃피웠다. 윤형근의 초기 습작들을 보면 확실히 김환기의 영향이 많이 보이는데, 김환기의 홀마크 컬러인 푸른색을 사용한 드로잉을 보면 특히 그렇다.

그러다가 윤형근은 1974년 10월 상징적인 사진을 하나 찍었다. 자신의 새로운 작품 와 김환기의 전면점화 대표작인 <어디서 무엇이 되어 다시 만나랴>를 나란히 걸어 놓고 그 앞에서 결연히 선 자세로 포즈를 취했던 것이다. 김인혜 학예연구사는 이 사진이야말로 “김환기에서의 출발과 김환기로부터의 결별을 동시에 선언하는 윤형근의 야심 찬 기록”이라고 말했다.

윤형근은 1977년 일기에서 “잔소리는 싹 뺀 외마디 소리를 그린다. 화폭 양쪽에 굵은 막대기처럼 죽 내려 긋는다”라고 자신의 연작을 설명한 바 있다. 또한 김환기의 그림에 대해서는 그를 여전히 존경하면서도 “김환기의 그림은 잔소리가 많고 하늘에서 노는 그림”이라고 평가했다.

정확하고 절묘한 표현이다. 두 사람의 그림이 모두 우주적인데도 불구하고 김환기의 푸른 전면점화는 조화로운 코스모스를 연상시키며 시적 서정이 흐르는 반면에, 윤형근의 그림은 하늘과 땅이 섞여 있는 태초의 카오스를 연상시키며 엄혹한 느낌을 준다. 또한 색채 톤으로 볼 때도 김환기의 그림은 하늘로 비상해 유영하는 반면에 윤형근의 그림은 언제나 땅과 흙을 밟고 있다. 윤형근은 1990년 도쿄 우에다 갤러리(Gallery Ueda)에서 열린 개인전의 작가 노트에 이렇게 썼다.

“지상의 모든 것이 흙으로 돌아간다는 것을 생각하면, 모든 것이 시간의 문제이다. 나와 나의 그림도 그렇게 된다는 것을 생각한다면, 모든 것이 대수롭지 않다고 생각된다.”

그의 그림에 나타나는 검은색은 하늘의 색과 땅의 색이 섞인 것일 뿐만 아니라 그 땅에 뿌리를 박은 나무가 불탄 색이며, 이 땅의 부조리에 발목이 잡혀 하늘로 비상할 수 없었던 사람들의 내면이 시커멓게 탄 색이기도 했다.

연이은 정치적 박해

윤형근의 발은 왜 땅에서 떨어지지 않았을까. 그것은 그의 개인사와 관련이 있다. 그의 그림에 나타나는 검은색은 하늘의 색과 땅의 색이 섞인 것일 뿐만 아니라 그 땅에 뿌리를 박은 나무가 불탄 색이며, 이 땅의 부조리에 발목이 잡혀 하늘로 비상할 수 없었던 사람들의 내면이 시커멓게 탄 색이기도 했다. 그는 1990년 7월 일기에 이렇게 썼다.

“서까래가 불탄 빛깔을 본 적이 있다. 그것은 초목이 썩은 빛깔보다 더 검다. 아마 사람이 속을 태우면 그 불탄 서까래 빛깔처럼 되지 않을까 싶다.”

대체 그에게 무슨 일이 있었던 것일까. 윤형근은 1950년 한국전쟁 중 좌익으로 몰려 총살 직전까지 갔다가 간신히 탈출했으며, 이후에도 정치적인 이유로 여러 번 체포됐다. 마지막 체포는 그의 작품 세계를 바꾼 결정적 계기였다. 1973년 자신이 10여 년간 교사로 근무해 온 숙명여고에서 한 학생의 부정 입학 사실을 지적했다가 황당하게도 반공법으로 투옥된 것이다. 그 학생이 중앙정보부장에게 자금을 대던 재벌의 딸이었기 때문이었다. 그를 반공법에 얽어 넣은 죄목도 엉뚱했는데, 그가 쓴 모자가 “레닌 모자를 닮았다”는 것이 이유였다. 뉴욕에서 보내온 사진 속 김환기의 모자가 마음에 들어 자신이 직접 재봉틀로 그와 비슷한 모자를 만들어 썼을 뿐인데, 그것이 ‘빨갱이’ 구실이 될 줄 꿈에나 생각했을까. 결국 그는 구금 한 달여 만에 사직서에 사인하고서야 풀려날 수 있었다.

“1973년부터 내 그림이 확 달라진 것은 서대문교도소에서 나와 홧김에 한 것이 계기였지. 그 전에는 색을 썼었는데 색채가 싫어졌고 화려한 것이 싫어 그림이 검어진 것이지. 욕을 하면서 독기를 뿜어낸 것이지.”

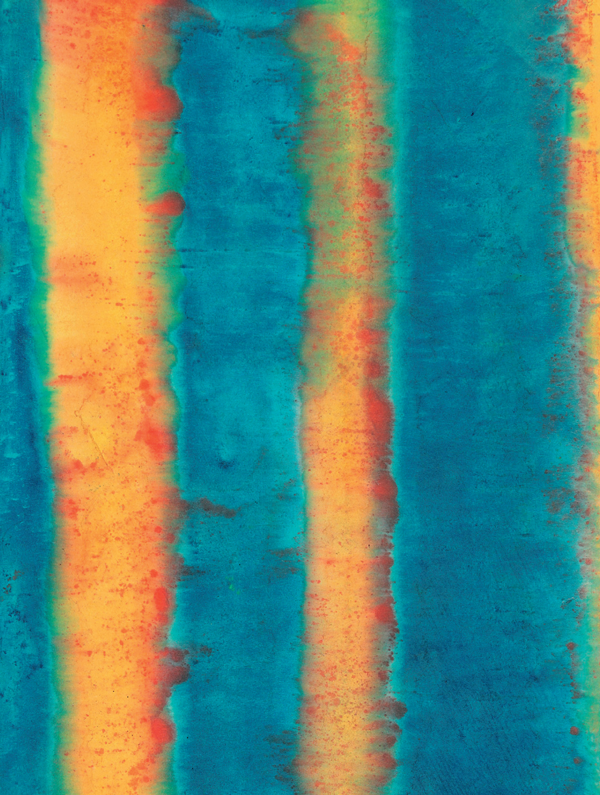

<청다색>, 1976~1977, 면포에 유채, 162.3 × 130.6 ㎝.

윤형근이 교사직을 그만두고 작품 제작에만 몰두하던 시기에 그린 그림이다. 그는 당시 작품들에 ‘천지문(天地門)’이라는 명제를 붙였다.

<드로잉>, 1972, 한지에 유채, 49 × 33 ㎝.

윤형근의 초기 드로잉 중 하나로 한지 위에 물감의 농도와 번짐 효과를 실험한 작품이다. 이때까지 그는 밝은 색채를 사용했지만, 이후 이러한 색채들이 사라지게 된다.

윤형근은 훗날 인터뷰에서 이렇게 말했다. 하지만 이런 개인사를 알지 못하고 윤형근의 연작을 봐서는 그 같은 작가의 속내를 짐작하기 힘들다. 많은 것들을 품고 있지만 침묵하는 그림이며 “잔소리는 싹 뺀 외마디 소리”의 그림이기 때문이다.

이번 전시에는 그의 인생사와 관련된 또 하나의 독특한 작품이 하나 있다. 그가 1980년 6월에 그린 가 그것이다. 및 시리즈에서 언제나 먹빛의 붓획은 반듯한 직사각형에 가깝고 수직으로 서 있다. 그런데 이 그림에서는 넓은 붓획들이 무너지듯 사선으로 기울어져 있고, 거기에서 가는 물감 줄기들이 수없이 흘러내린다. 마치 피를 흘리며 쓰러지는 사람들의 모습 같다. 광주민주화항쟁의 학살 소식을 듣고 그린 그림이었다.

그는 자신이 직접 겪었던 비민주적인 정치적 박해가 아직도 끝나지 않고 되풀이되고 있다는 사실을 알고 분노에 차서 일필휘지했다고 한다. 흔히 1970~80년대의 단색화가 비판받는 이유는 당시 정치 사회 현실에 무관심했다는 것인데, 적어도 윤형근의 경우 그 이유로 비난할 수는 없을 것이다. 이 작품은 국립현대미술관이 지난해 유족으로부터 구입해 소장한 것으로, 이번 전시에서 처음 대중에 공개된 것이라고 한다.

무형의 무한으로

그렇다고 해서 윤형근의 전반적인 작품에서 검은색이 분노와 독기만을 나타내지는 않는다. 그는 일기에서 “나무는 그 무서운 풍우상설(風雨霜雪) 혹한 속에서 견디어 내며 생명을 유지하고 자신의 위치를 고수하고 묵묵히 침묵한다”고 이야기했다. 그는 또한 그런 나무가 죽어 흙으로 돌아가는 모습을 목격하고 여러 번 이야기했다. 그렇게 흙으로 돌아간 나무를 닮은 윤형근의 엄버-블루 검은 색면은 침묵이자 동시에 버티는 행위이며, 생명이자 죽음을 상징한다. 미술평론가 이일(李逸)의 말대로 “형태 지을 수 없는 원초적인 실재”인 것이다.

또 다른 평론가 오광수(吳光洙)도 그의 그림을 ‘추상 풍경’이라고 부르며, “극히 단순하면서도 더없이 풍부한 산수의 경지”이자 “그려진 것으로서의 자연이 아니라 스스로 생성된 현전으로서의 자연”이라고 말했다. 이것은 미국 미술사학자 로버트 로젠블럼이 추상표현주의 화가 마크 로스코의 그림을 묘사한 것과도 일맥상통한다. 그는 로스코의 색면 추상이 19세기 독일 낭만주의 화가 카스파 다비드 프리드리히의 풍경화처럼 관람자를 숭고한 풍경 앞으로 데려다 놓되, 프리드리히처럼 자연 풍경을 재현한 것이 아니라 로스코의 색면 자체가 보는 이의 정신을 ‘무형의 무한으로’ 인도하는 숭고한 풍경이 된다고 했다. 많은 이들이 로스코의 그림을 보고 감정이 북받쳐 오르며 눈물을 흘린다. 추상이면서 풍경인 윤형근의 그림 또한 나의 마음에 고통과 환희를 동시에 주며 내 정신을 무형의 무한으로 인도했다.