윤성희(尹成姬 Yoon Sung-hee)는 지하철이나 길거리 등 일상생활에서 보고 겪는 모든 것에서 소설의 실마리를 얻는다고 한다. 그래서 그의 작품들은 대개 엄청난 스토리나 파란만장한 사연 대신 누구나 흔히 경험하는 아주 소소한 일상으로 채색되어 있다. 감정 이입을 통한 재구성이 비교적 수월한 것도 그러한 일상성 때문일 것이다.

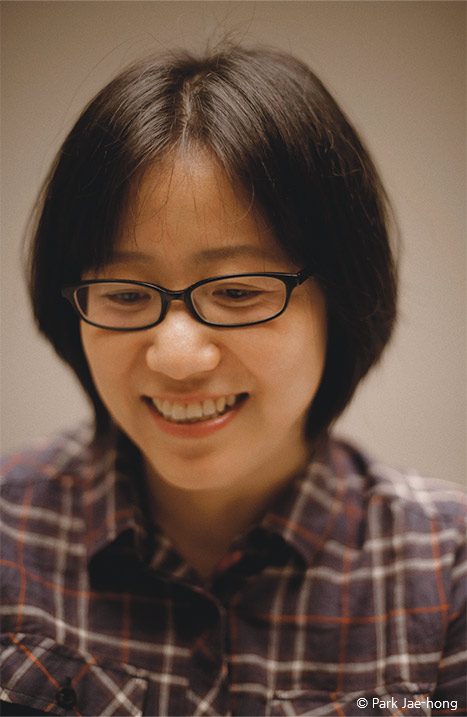

윤성희는 1999년 「레고로 만든 집」이 동아일보 신춘문예에 당선되어 등단한 이후 지금까지 중∙단편집 다섯 권과 장편 한 권을 펴냈다. 20년 가까이 활동하면서 시인과 소설가 들이 여기 삼아 내곤 하는 산문집은 단 한 권도 낸 적이 없다. 그는 대학에서 시간 강사로 가끔 소설 창작 강의를 하는 것 말고는 오로지 소설만 쓰는 전업 작가인데 문학적 역량을 널리 인정받아 현대문학상, 황순원문학상, 이효석문학상 등 주요 문학상을 두루 수상했다.

그럼에도 그동안 그의 소출이 소설책 여섯 권뿐이라는 점은 다소 아쉬움을 준다. 이 점은 가령 그와 비슷한 나이이고 2년 먼저 등단한 소설가 김숨(Kim Soom)과 비교해 볼 때 한결 뚜렷해진다. 김숨은 이미 장편 열 권과 중∙단편집 여섯을 상재했으며, 곧 책으로 묶일 장편과 소설집 원고도 한 권 분량씩인 것으로 알려졌다. 김숨이 유난히 바지런하고 생산성이 높은 작가라는 것을 다시 한 번 상기하게 된다. 하지만 윤성희의 과작 역시 남다르다고 하지 않을 수 없다. 특히 그동안 쓴 장편이 하나뿐이라는 사실은 주목할 만하다. 말하자면 그는 장편보다는 단편에 특화된 작가라 하겠는데, 그 점에서 1968년 「완구점 여인」으로 등단한 이래 수많은 단편집을 발표한 선배 작가 오정희(Oh Jung-hee 吳貞姬)에 견줄 만하다.

윤성희의 소설이 보여주는 가장 큰 특징 중 하나는 서사의 과감한 생략과 여백이다. 소설이란 이야기이고 이야기는 정보 제공을 축으로 삼는 법인데, 그렇다고 해서 친절하고 시시콜콜하게 온갖 정보를 다 전달하는 게 능사는 아니라는 것을 명민한 작가들은 잘 알고 있다. 최근 윤성희가 어느 소설 심사평에서 쓴 말이 이 점과 관련해 시사하는 바가 크다.

“드러낸 서사와 드러내지 않는 서사가 조화를 이루어야만 이야기에 틈이 생기는 것이다. 틈이 생겨야 이야기가 여러 겹으로 갈라지고 독자가 이야기를 입체적으로 받아들이며 자기 안에서 재구성하게 되는 것이 아닐까.”

설명보다는 묘사에 치중하며, 핵심적인 정보를 짐짓 누락하거나 게임하듯 인색하게 내보임으로써 서사에 틈이 생기게 하는 것, 그럼으로써 독자로 하여금 서사의 재구성에 적극적으로 참여하게 하는 것이 윤성희 소설의 서사 전략이다. 한마디로 독자 참여 소설이라 할 만하다. 그런데 필요한 정보를 빠짐없이 전달하는 방식에 비해 이처럼 틈과 여백, 생략을 구사함으로써 빈틈이 많은 이야기를 만드는 방식은 생각처럼 쉽지 않다. 정보의 제공과 회수(回收) 사이에서 작가의 영민한 계산이 뒷받침되어야 하는 탓이다.

“모서리라는 게 막다른 길처럼 보이지만 꺾어지면 다른 길이 보인다는 뜻에서, 주인공의 마음을 상징하고자 붙인 제목이다.”

단편 「모서리」는 2016년, 가장 최근에 펴낸 다섯 번째 소설집 『베개를 베다』에 실린 작품으로 윤성희의 여느 소설과 마찬가지로 여백이 많다. 가령 소설 앞부분에서는 주인공인 ‘염’의 외삼촌들이 염의 엄마와 새아버지의 집에서 밥상을 뒤엎는 바람에 해물탕 국물이 사방으로 튀었던 일이 회고된다. 하지만 그런 상황에 이르게 된 까닭은 제시되지 않는다. 큰외삼촌의 팔순 잔치에 간 염에게 외삼촌들 중 그 누구도 엄마의 안부를 차마 묻지 못하는 이유 역시 여백 속에 숨어 있다. 외삼촌들과 엄마 사이에 무슨 일인가 있었고 그 때문에 양쪽 사이가 틀어진 것은 분명하지만, 그게 무엇인지 독자는 끝내 알 수가 없다. 새아버지라는 존재가 원인을 제공한 것이 아닐까 짐작되지만, 어디까지나 짐작일 뿐이다. 이는 불화의 구체적 이유가 중요한 게 아니라, 그런 상태를 언급하는 것으로 충분하다는 뜻일 수 있겠다. 팔순 잔치 장면 이후 이에 대한 언급이 아예 사라지는 걸 보면 외삼촌들과 엄마 사이의 불화가 이 소설에서 특별히 중요한 것 같지도 않다.

본격적인 이야기는 큰외삼촌 팔순 잔치를 마치고 염이 집으로 돌아와서부터 전개된다. 그가 혼자 사는 집에는 친구 ‘조’가 침대에 누워 자고 있다. 고등학교 때부터 단짝 사이인 조는 염이 독립하자 그 집 현관 번호키의 비밀번호를 자기 생일로 해 놓고는 제 집처럼 드나들며 수시로 자고 가기도 할 정도로 절친한 사이다. 부모님 가게에서 아르바이트를 하는 조는 지난 여름부터 겨울 초입까지 연애를 하느라 염의 집에 발길을 끊었던 터였는데, 소설이 진행되면서 드러나거니와 최근 여자친구에게 차인 상태다.

소설은 스물일곱 살 두 청년의 실없는 농담과 사소한 행동들로 채워지는데, 이를 통해 확인되는 것은 크게 두 가지다. 조가 부모님의 가게를 물려받아 운영할 뜻을 내비치고 염 또한 직장에 다니는지 여부가 불확실한 것으로 보아 두 사람은 또래의 많은 청년들처럼 ‘취업’으로 대표되는 사회 진출에 애를 먹고 있다. 그럼에도, 아니면 그렇기 때문인지, 두 사람이 서로를 위하고 걱정하는 마음은 매우 따뜻하고 든든하다. 그것은 때로 단순한 친구 이상처럼 보이기도 한다.

염과 조가 고교 시절부터 단짝 친구였다지만, 두 사람이 정확히 어떤 관계인지야말로 이 소설의 가장 커다란 여백이자 틈이라 할 수 있다.

그들이 그저 친한 친구일 뿐인지 아니면 그 이상의 교감에 기반을 둔 에로틱한 관계인지가 불분명한 것이다. 둘의 관계는 그 양자 사이에 걸쳐 있으며 그 사이에서 아슬아슬하게 줄타기를 하는 것처럼도 보인다.

한편 염은 무슨 이유인지 모르겠지만 자신이 태어나기도 전에 스물일곱 나이로 죽은 외사촌형의 사진을 지니고 다닌다. 그 사진에 나오는 대로 포즈를 취한 조의 모습을 염이 휴대폰 카메라로 찍고, 그 사진을 가로등 불빛 아래에서 들여다보는 조의 모습을 보다가 울컥 눈물을 쏟는 염의 반응도 예사롭지 않다. 밤을 새워 함께 술을 마시고, 새벽의 아파트 단지를 산책한 끝에 첫 버스를 타고 집에 돌아가려는 조를 향해 “우리 집에 가서 라면 먹을래?”라고 제안하는 염에게서는 여지없이 허진호(許秦豪 Heo Jin-ho) 감독의 영화 「봄날은 간다」의 유명한 장면이 떠오른다. 은수가 상우에게 했던 그 말, “라면 먹고 갈래요?”는 두 사람을 연인 관계로 발전시킨 계기가 됐다.

풀리지 않는 의문은 이밖에도 더 있다. 술을 마시던 두 사람이 재미 삼아 옷을 군복으로 갈아입고 다시 만나 마시기로 했을 때 염은 지갑에 꽂혀 있던 사진을 꺼내 군복 왼쪽 가슴주머니에 넣었다가 죽은 사촌형의 사진으로 바꿔 넣는다. 그렇다면 애초에 지갑에 있었던 사진은 누구의 것인지 소설에서는 아무런 언급이 없다.

무엇보다 제목 ‘모서리’는 무슨 의미일까. 소설 전체에서 이 단어는 한 번도 등장하지 않으며, 모서리에 관한 묘사나 언급도 전무하다. 그것은 혹시 두 청년이 술을 마시는 동안 맞이한 밤과 아침 사이의 시각인 새벽을 가리키는 것일까. 아니면 인간 관계의 어떤 측면을 이 단어로 상징한 것일까. 이 역시 어디까지나 막연한 짐작일 뿐 정확한 답을 알기는 어렵다. 작가는 이런 숱한 의문에 답을 하지 않은 채 소설을 끝내고 만다.

그 이유를 작가에게 물어 보니, “모서리라는 게 막다른 길처럼 보이지만 꺾어지면 다른 길이 보인다는 뜻에서, 주인공의 마음을 상징하고자 붙인 제목이다”라는 답이 돌아왔다. 듣고 보니 고개가 끄덕여지는데, 작가의 그런 의도와 무관하게 독자는 자기 나름의 ‘모서리’를 찾아낼 수도 있으리라.