映画『王の願い ハングルの始まり』は、15世紀の朝鮮時代にハングルを作った人たちの物語で、『マルモイ ことばあつめ』は、20世紀の日本統治時代に日本が抹殺しようとした朝鮮の言葉とハングルを守るために命をかけた人たちの物語だ。韓国の映画に魅了されてソウルに留学した元朝日新聞記者の成川彩氏が、二つの映画について語る。

チョ・チョルヒョン(曽喆鉉)監督の2019年公開映画『王の願い ハングルの始まり』で、世宗が信眉(シンミ)和尚から「表音文字のサンスクリット語は、文字で音を表現できる」と聞いて驚くシーン。同作品はハングル創製について、史実に映画的な想像力を加えて興味深く描いている。

私は時々、韓国で学生を相手に講演する機会があるが、ある時「ひらがなやカタカナは、いつできたんですか」という質問を受けて、困ったことがある。ひらがなもカタカナも漢字から派生した文字だが、自然に変化してできたため、いつとはっきり言うのは難しい。一方、ハングルは創製と発布の正確な記録を持つ世界唯一の文字だ。

日本では、ひらがなやカタカナと共に漢字も使われている。ほとんどの日本人は漢字が中国から入ってきた文字だと知っていても、漢字も日本語の一部だと考えている。特に漢字に比べてひらがなやカタカナに愛着を持っている日本人は、あまりいないと思う。

チョ・チョルヒョン(曽喆鉉)監督の2019年公開映画『王の願い ハングルの始まり』は、ハングルの創製過程を描いた映画だ。冒頭で「この映画は、訓民正音の様々な創製説のうち一つを映画的に再構成しました」という字幕が出る。この説明のように、映画では世宗(セジョン)大王と信眉(シンミ)和尚が中心となってハングルを作る過程が描かれているが、それは史実とは言えずフィクションだ。しかし、映画の中でも強調されているように、世宗大王が民衆のためにハングルを作ったという創製の目的は事実だ。

映画の中で象徴的なセリフがある。ハングルを作る前、世宗大王が書物を捨てながら「みんな、ただの紙切れだ。私がどんなにたくさんの本を作ったところで、民衆には伝わらない」と言う。このようにハングルと漢字の間には社会的な身分や階級というギャップがあり、その後ろには中国という大きな存在があった。世宗大王は「私は中国を超える国を作りたい」、それは「すべての民衆が文字の読み書きができる国」だと言う。

「桃の中に種がいくつ入っているかは誰もが知っているが、その種に桃がいくつ入っているかは誰も知らない」

信眉和尚が、世宗の次男の首陽大君(スヤンデグン)と三男の安平大君(アンピョンデグン)に、サンスクリット語の特徴を説明するシーン。映画では、二人の息子が世宗と共にハングル創製を密かに進める様子が描かれている。首陽大君は史実でも、仏教の経典をハングルに翻訳した『釈譜詳節』を残している。

王からの贈り物

もう一つ映画の中で強調されているのは、ハングルが音を表す文字だという点だ。信眉和尚は、どうすれば人々が話す音を文字で表現できるのか深く考え、試行錯誤する。このように表音文字にこだわったのは、表意文字の漢字では人々が話す音を表現しきれなかったためだ。

昭憲(ソホン)王后(1395-1446)の存在も印象的だった。「雌鶏が鳴けば、家が滅びる」という韓国のことわざのように、一般的に女性は、幼い頃から男性に従順であるように教えられ、意見を言うのは徳のない行為だと考えられていた。しかし、昭憲王后は映画で「雌鶏が鳴けば家が栄え、国も繁栄すると信じる」と言う。女性が文字を学んで力を発揮すれば、家も国も栄えるということだ。宮女にハングルを教える様子も登場する。社会的弱者である民衆や女性に力を与える文字が、ハングルなのだ。

ただ、ハングルを作った後も、世宗大王の苦悩は続く。漢字を重視して新たな文字を拒否する臣下のためだ。特に彼らは仏教を排斥したため、信眉和尚がハングルの創製に加わったという理由で、新しい文字の発布に激しく反発する。しかし、世宗大王は意志を曲げずに臣下に言い聞かせ、訓民正音で書かれた本を配布する。

信眉和尚は世宗大王がハングルを作った意義について、次のように言う。

「桃の中に種がいくつ入っているかは誰もが知っているが、その種に桃がいくつ入っているかは誰も知らない」。

ハングルの誕生によって社会がどれほど豊かなになるのか計り知れないという意味だろう。この映画を見て、ハングルは世宗大王が後世に残した大きな大きなプレゼントだと感じた。私もそのプレゼントを受け取った一人として、ハングルで記事を書いている。

1940年代を背景にしたオム・ユナ(厳柔那)監督の『マルモイ ことばあつめ』。主人公の朝鮮語学会会長リュ・ジョンファン(柳正煥、右)と、彼を手伝うキム・パンス(金判秀)が、日本側の目を避けて秘密裏に朝鮮語辞書の編纂を進め、朝鮮半島の方言を集める。リュ・ジョンファンは実在の人物をモデルにしているが、キム・パンスは映画のために設定された想像上の人物だ。

© ロッテエンターテイメント

独立運動の一環

同じ年に公開されたオム・ユナ(厳柔那)監督の『マルモイ ことばあつめ』は、1940年代に朝鮮の言葉とハングルを抹殺しようする日本の帝国主義に立ち向かった人たちを描いている。タイトルの「マルモイ」は、国語学者で独立運動家でもあるチュ・シギョン(周時経、1876-1914)とその弟子たちが1911年に編纂した最初の国語辞典のことだ。しかし、編纂者の死亡や亡命などで出版には至らなかった。当時作られた初期の原稿は様々な団体に引き継がれ、1942年に朝鮮語学会によって初稿が完成した。しかし、印刷の直前に日本の弾圧によって原稿が失われ、1945年の終戦直後にソウル駅の倉庫で見つかった。この映画は、そのような史実を題材にしている。

しかし、この映画を見ると、世宗大王が願ったようにハングルが民衆に広く普及していたのか疑問に感じた。主人公のキム・パンス(金判秀)はハングルの読み書きができなかったからだ。キム・パンスは、ハングルを学ぶ楽しさが感じられるように設定されたキャラクターではあるが、実際に当時はハングルの読み書きができない人も少なくなかったと聞く。

もう一人の主人公は、朝鮮語学会会長のリュ・ジョンファン(柳正煥)だ。キム・パンスがリュ・ジョンファンのかばんを盗んだことで、二人は出会う。キム・パンスの目的はお金だったが、かばんの中には重要な原稿が入っていた。それはチュ・シギョンのハングル辞典の原稿だった。チュ・シギョンは訓民正音に「ハングル」という名前をつけた人物であり、「ハングルの父」と呼ばれている。朝鮮語学会はチュ・シギョンの編纂を引き継ぎ、朝鮮語辞典を作ろうとしていた。彼らにとって朝鮮の言葉とハングルを守ることも、独立運動の一つだった。

この映画で朝鮮語学会メンバーのク・ジャヨン(具子英)は、命をかけてまで辞典を作ることが理解できないキム・パンスに「言葉や文字というものは、民族の精神を入れる器」だと説明する。そして「私たち(ウリ)の国、私たちの娘、私たちの家族」という朝鮮の言葉が、西洋では「私の国、私の娘、私の家族」だと違いを示し、「ウリ」という言葉の持つ共同体精神を語っている。日本語を強要される中で、朝鮮語辞典を作ることは非常に危険だった。実際に1942年、朝鮮語学会のメンバーや関係者が連行され、拷問を受けて投獄される事件があった。このような悲しい歴史のため、韓国の人たちはハングルにいっそう特別な民族性を感じるのかもしれない。

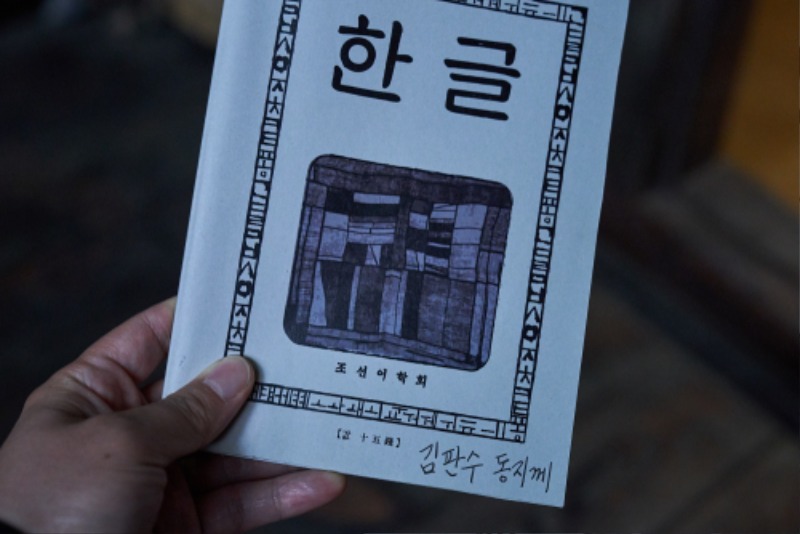

後にハングルを覚えたキム・パンスが、朝鮮語学会が発行した雑誌『ハングル』の表紙に記された自分の名前を目にするシーン。

© ロッテエンターテイメント